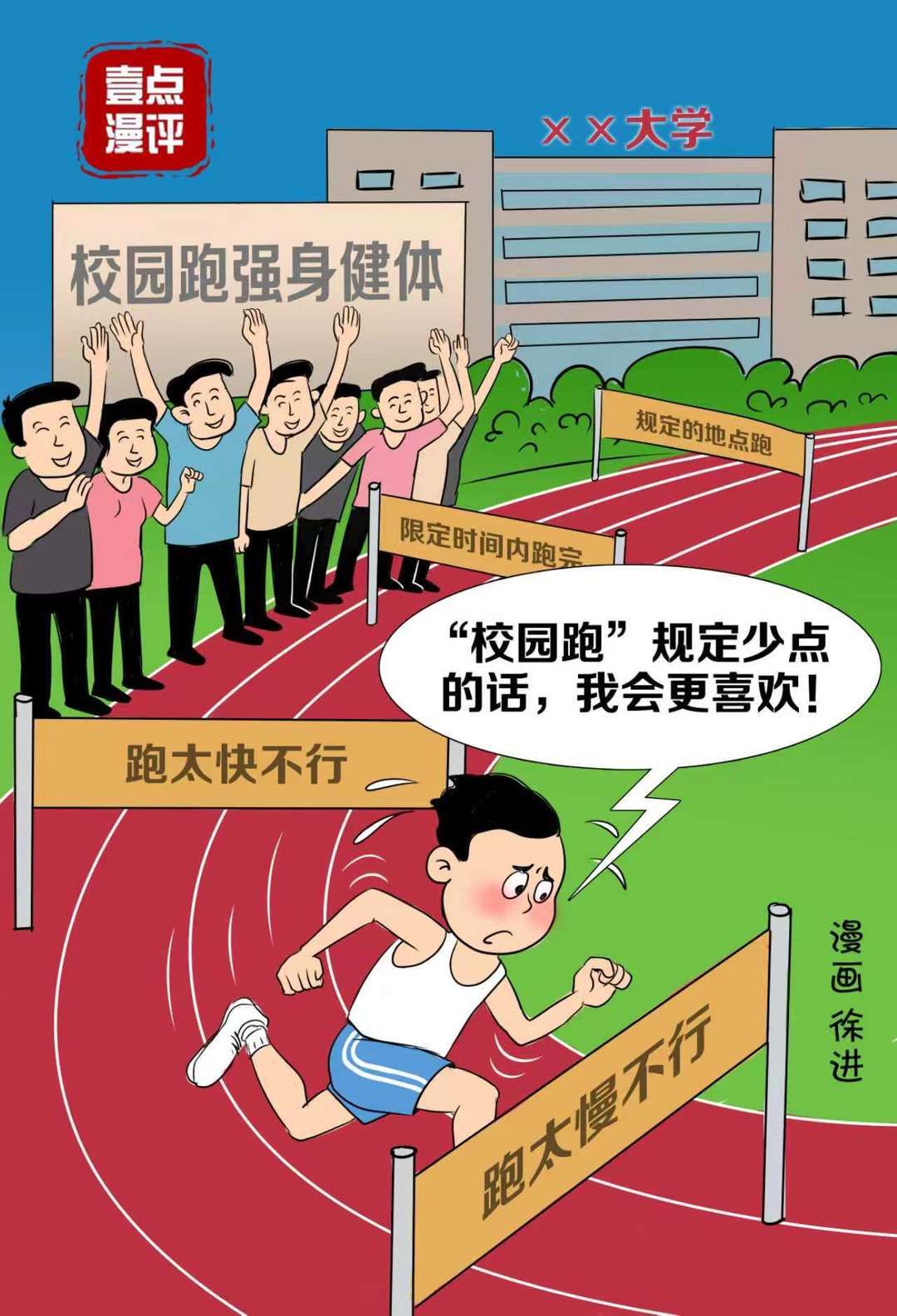

壹点漫评|校园跑,要让学生跑得“不为难”

壹点漫评 昨天21:58

齐鲁晚报·齐鲁壹点评论员 孔雨童 绘画 徐进

近年来,为提升大学生身体素质,许多大学推出了“校园跑”活动,有的甚至将其跟体育成绩挂钩。但这项活动在把大学生们“推”上跑道的同时,也引发了不少吐槽和争议。

首先,是为了跑步效果和“防作弊”而日益增多的刻板要求:如跑步时必须打卡多个点位,中途还会随机弹出刷脸认证,光线太暗或短距离内没刷上就不算数;又比如,必须在限定时间内跑完,或以规定速度跑,太快或太慢都不行,有的甚至摆臂幅度过大也不行。

其次,是部分打卡软件“难用”,包括但不限于无法定位、经常崩溃、广告丛生干扰,学生们经常跑完都打不上卡,陷入频频重跑的窘境。

还有部分学校将跑步场景设置得过于“简单粗暴”,如打卡点全在山上,每次校园跑都像“大冒险”;有的安排在沥青路面,难免对学生膝盖造成伤害;一些学校操场关门早,学生们课业内外忙碌的时期,就不得不“见缝插针”疲于奔命。

校园跑自然是对健康有益,这项活动的推行也有其良苦用心,在“脆皮大学生”层出不穷的当下,正如有网友所说,“如果不强迫,好多学生连门都不出”。在此背景下,跑步,作为一项最易于开展、量化、管理,同时安全性较高的运动,成为了让学生达成体育锻炼的首选手段。2020年,《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》出台,也强调要将体育纳入高等教育评价体系,鼓励高校通过跑步等体育活动强化学生体质。

但很显然,一些学校在操作的“细节”上,还有改进的空间。校园跑的最终目的,不是只为了“APP打卡”这样一种形式上的完成,而是让学生愿意动起来,最终主动地去完成锻炼,增强体质。因而,校园跑不应当成为一种负担,被迫的“应付”,甚至痛苦经历。

对于校园跑,高校应当完成从“简单落实”到“精细化管理”,从“强制约束”到“激励引导”的转变,真正建立起以学生为中心的机制。

如摒弃一些如“一千米内十个打卡点”这种过度苛刻的形式要求,避免让打卡成为运动枷锁,避免负担大于监督,形式大于内容;在条件允许的情况下,可以探索多元的运动形式,用其他运动时长“等量代换”校园跑,满足不同运动爱好的学生需求;可以设置不同强度、空间,更加灵活的运动打卡要求,给忙碌或身体状态不佳的学生留出缓冲空间;最后,应当改善“技术环境”,精简广告、便利打卡,同时加强“社交属性”,增强学生运动兴趣,构建“激励型”运动生态等等。

“校园跑”,应该可以更好。

责任编辑:袁野

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论