于梅君

主笔:于梅君

近日,中国云南元阳哈尼梯田、江苏句容赤山湖、四川彭州湔江堰、北京门头沟永定河古渠4处工程,入选世界灌溉工程遗产。至此,中国以42处遗产总数稳居全球第一。这些跨越千年的“水利活化石”有哪些特点?给当代水利工程带来哪些启示?

哈尼梯田:哀牢山中的“天空之镜”

在云南元阳的哀牢山深处,1300年前哈尼族人用锄头和智慧雕刻出17万亩梯田,从海拔800米的山脚延伸至2000米的山顶,垂直跨度达1200米,宛如大地指纹。这里的灌溉系统堪称“生态循环教科书”。

森林是天然水库,山顶的原始森林覆盖率超80%,松树、栎树的根系像无数“钢筋”扎入土壤,每公顷森林可蓄水3000立方米。雨季时,落叶腐殖质形成30厘米厚的“海绵层”,吸收的水分通过地下暗河缓慢释放,确保梯田“旱季不干、雨季不涝”。

村寨是智慧中枢,半山腰的哈尼村寨里,人们用木槽雕刻出“分水木刻”——一块长1米、宽20厘米的木板,刻上3-5道凹槽,每道槽对应一块梯田。放水时,水流沿槽精准分流,连最偏远的田块都能分到“一碗水端平”,这就好比古代的“智能水表”,精准又公平。

现代水利部门得到灵感,研发出了“智能分水阀”。这个阀门就像聪明的“小管家”,通过传感器实时监测水量,根据不同田块的需求,精准分配水资源,大大提高了用水效率。

此外,梯田变成立体农场,上层梯田的溢出水通过竹渠流入下层,形成“自流灌溉链”。最神奇的是“稻—鱼—鸭”共生系统:鸭子吃虫,鱼粪肥田,稻穗为鱼鸭遮阳,三者产量比单一种植高3倍。如今,这里的红米田每公斤售价达60元,仍供不应求。

哈尼梯田的森林、村寨、梯田、水系“四素同构”立体生态体系,被联合国粮农组织推广至东南亚,越南、老挝的梯田改造借鉴其生态循环理念后,灌溉效率提升了40%。

赤山湖:秦淮河上的“千年水柜”

江苏句容的赤山湖,始建于三国时期,是秦淮河流域最大的天然蓄洪湖。古人用“疏堵结合”智慧,将这里打造成“江南水乡的保险栓”。

“三河两闸”控水量:赤山湖通过破岗渎、上容渎、中容渎三条人工河与秦淮河相连。旱季时,闸门开启,湖水通过30公里长的渠道灌溉句容、南京20万亩农田;雨季时,闸门关闭,湖水可蓄洪1.2亿立方米,相当于10个西湖容量。1998年长江特大洪水期间,赤山湖削减洪峰32%,保护了南京城。

“鱼鳞塘”固堤岸:湖周的圩堤用块石砌成鱼鳞状护坡,每块石头重达200公斤,缝隙间填充糯米灰浆,比现代水泥更耐腐蚀。2016年台风“莫兰蒂”来袭时,这段千年堤防经受住了每小时120毫米的暴雨考验。

“圩田系统”防内涝:堤内开挖“井”字形排水渠,渠底铺设鹅卵石过滤层。农民发明了“水车提灌+牛力踏车”的排水组合,水车将积水提升到主渠,牛拉着木轮在渠中踩踏,加速水流。这一设计比欧洲同类技术早1200年,至今仍在长江中下游平原广泛应用。

赤山湖的“蓄泄兼筹”理念,被纳入《中国防洪规划》,其鱼鳞塘结构,在三峡大坝边坡防护工程中得到改良应用,成本降低了30%。

在丘陵区,古人创造了运河技术,通过分级筑堤、设置船闸,解决了灌溉与通航的矛盾。这就好比在山坡上建了一个“水上楼梯”,让水能够顺利地流淌,船也能安全地航行。

现代赤山湖景区借鉴这一设计,在湖区建设了生态游步道和观景台。游客们可以乘船游览,感受“水在渠中流,人在画中游”的美妙意境。

湔江堰:都江堰的“孪生杰作”

四川彭州的湔江堰与都江堰同属“无坝引水”体系,但因地制宜创造出更精妙的控水魔法。湔江堰的“湔水九分”技术,就像一个神奇的“水流分割器”,将湔江水系巧妙地划分为九条支流,解决了春旱夏涝的问题。

“鱼嘴分水”的黄金比例:在湔江湍急处,古人用竹笼装卵石筑成鱼嘴形分水堤。内江入口宽度,仅为外江的1/3,却利用水流惯性实现“四六分水”——丰水期外江分走60%洪水,内江保留40%灌溉;枯水期则相反,内江分得60%水流。这一比例与现代流体力学计算结果误差不足5%。

“深淘滩低作堰”的维护法则:每年岁修时,工匠需跳入内江,用“铁耙”挖除河床淤积的沙石,保持“水深一丈”的过流能力。同时,将飞沙堰(溢洪道)底部降低20厘米,确保洪水期泥沙随“离堆”旋流排入外江。2008年汶川地震后,湔江堰仅用3个月就恢复灌溉,靠的就是这套传承千年的维护体系。

“横江铁索”的隐形守护:在河床不稳定段,横跨两岸设置碗口粗的铁索,系以巨石沉入水底。当洪水冲击堤岸时,铁索像“弹簧”般吸收能量,减少直接冲刷。这一技术被后世广泛应用于桥梁建设,如泸定桥的铁索设计就借鉴了此法。

湔江堰的“无坝引水”理念,被用于南水北调中线工程,其鱼嘴分水技术,在新疆引额尔齐斯河水工程中实现98%的水量利用率。

永定河古渠:从军事要塞到农业命脉

北京门头沟的永定河古渠始建于金代,是华北平原最早的大型引水工程之一。永定河古渠依托河流弯道地形取水,采用逆坡设计,使泥沙沉淀、清水入田,就像一个聪明的“水流过滤器”,巧妙避开了洪水和泥沙的危害。

古人针对永定河“善决、善淤、善徙”的特性,设计出三大“黑科技”。

“金口河”导流术:在河道狭窄处开凿“金口”(人工缺口),引主流水冲刷下游淤积。同时,用木桩和荆条编成“鱼鳞堰”,每片“鱼鳞”长2米、宽1米,层层叠压减缓水流。1153年金海陵王迁都燕京(今北京)时,正是靠这条渠道,保障了30万人的饮水安全。

“递水系统”分级灌溉:从永定河引水后,通过三级渠道(干渠宽8米、支渠4米、毛渠1米)将水送至田间。每级渠道设置“水则”(刻度标杆),当水位达到“平水”刻度时关闭闸门,避免浪费。元代《析津志》记载:“一亩之田,岁得谷三石,皆赖此渠。”

“冰上开渠”防冻裂:冬季在冰面开凿临时渠道引水,冰层融化后形成自然沟渠。工匠还在渠底铺设稻草保温层,利用冰的膨胀系数差异防止冻裂。这一方法,被用于东北三江平原的冬季灌溉,使春播期提前15天。

永定河古渠的“分级控水”理念,被应用于雄安新区水系规划,其冰上开渠技术,为青藏高原冻土区水利工程提供了新思路。

知多一点:

42处灌溉遗产:穿越千年的治水“活教材”

千年光阴流转,先民的智慧与汗水,化作山水间不朽的水利印记。中国42处世界灌溉工程遗产,不仅见证了古代水利工程的卓越成就,更以其可持续的设计理念、生态友好的工程哲学和高效协同的管理机制,成为至今仍在发挥作用的“活教材”。

道法自然,因地制宜的生态智慧

这些灌溉遗产虽分布广泛、地域迥异,却共同体现出顺应自然、巧妙借力的生态智慧。

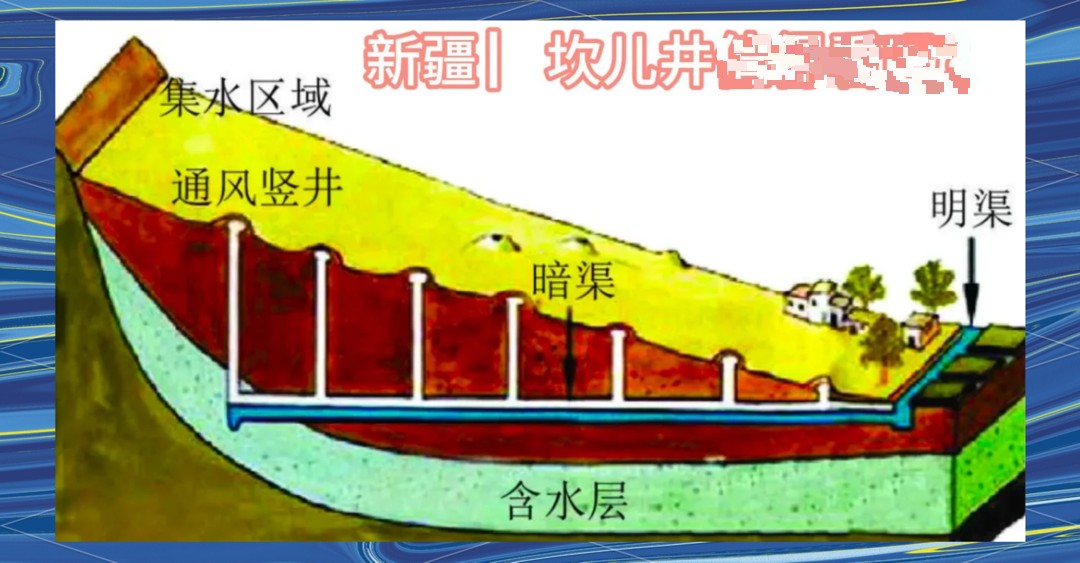

新疆坎儿井是针对极端干旱环境的杰出代表。古人通过地下暗渠引取天山雪水,将蒸发损失控制在5%以内,实现水资源高效输送。其竖井设计不仅用于取土和清淤,还起到调节气压的作用,这一早于波斯2000年的技术,至今仍在吐鲁番盆地发挥着重要作用。

福建木兰陂则展现了应对海洋与淡水交汇环境的智慧。利用潮汐规律设置活动闸门,有效防止海水倒灌,并借助“船形”花岗岩陂体结构缓冲水流冲击,甚至在2016年“莫兰蒂”台风期间,成功抵御12级风浪。

而浙江诸暨桔槔井灌工程,通过“浅井—深井—水塘”三级系统,实现旱雨两季的水资源调配与循环利用,避免地下水过度开采,至今仍灌溉着5000亩农田。

系统规划与社会协同的管理智慧

古代灌溉工程不仅重视工程建设,更在水资源分配和社区协作方面,展现出前瞻性的管理智慧。

四川通济堰实行“轮灌制”,将渠道分为三段,每段灌溉10天,并通过“水簿”记录和“堰长调解”机制解决用水纠纷,这一模式甚至影响了《中华人民共和国水法》的制定,成为基层水权管理的雏形。

陕西龙首渠则推行“工分制”,按田亩数分配劳动投入,工分可兑换粮食,并设有专职“水老”进行监督,对违规者处罚米粮,这一制度一直延续至民国时期。

这些管理机制不仅保障了水利工程的高效运行,更促进了社区的协作与公正,体现了古代水资源管理中的社会智慧。

穿越千年的当代启示

这些古老的灌溉工程并非尘封的历史,而是持续为现代水利提供着深刻启示。

在工程技术方面,四川都江堰的“鱼嘴分水”技术,被应用于南水北调中线工程,实现98%的水量利用率;新疆坎儿井的暗渠防渗技术,在塔克拉玛干沙漠节水灌溉中推广,使棉花产量提升30%。

在生态修复领域,哈尼梯田“森林—村寨—梯田—水系”四素同构模式,被推广至云南红河州,助力干涸河谷重现生机;赤山湖“蓄泄兼筹”的理念,也被纳入《中国湿地保护规划》,支持长江经济带生态修复。

此外,古代工程可持续运维的经验同样珍贵。都江堰2000多年来的“岁修”制度、坎儿井依托竖井的清淤维护,都提示我们:再好的工程也离不开长期维护,必须建立可持续的管理机制。

正如专家所言,中国灌溉遗产是一部“活着的《水经注》”。它们跨越千年,仍向我们传递着这样的真理:尊重水的天性,善用自然之力,以系统思维推动可持续发展——这是古老遗产留给当代最珍贵的源泉。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论